LA CONQUISTA ESPIRITUAL

ESCUELA SECUNDARIA GENERAL «PAPANTLA»

PROFESOR: JOSÉ VILLAGÓMEZ REYES

HISTORIA II

LA CONQUISTA ESPIRITUAL II

PDA: Conocerán algunos hechos y

acontecimientos que formaron parte del proceso de evangelización de los

indígenas de la Nueva España en el siglo XVI.

Énfasis: Identificar las resistencias indígenas a la evangelización y el papel del

Santo Oficio de la Inquisición.

En la semana 30 continuarás con el estudio del proceso de

evangelización en la Nueva España, también llamado conquista espiritual. En

esta sesión, te centrarás en las resistencias indígenas a la evangelización y

el papel del Santo Oficio de la Inquisición.

Antes de comenzar, recuerda algunos conceptos para poder

profundizar en el tema de esta sesión.

Evangelizar significa predicar o dar a conocer la doctrina

cristiana del evangelio. Por lo tanto, cuando se habla del proceso de

evangelización de la Nueva España, se refiere al conjunto de estrategias

empleadas por los misioneros para convertir a los pueblos indígenas a la fe

cristiana.

De acuerdo con el Dr. Antonio Rubial, especialista en

historia social y cultural de la Nueva España, para los españoles la conquista

militar y la explotación de los indios sólo se podía justificar si se

planteaban como medios para llevar a cabo la evangelización.

Esta justificación tenía su origen en las llamadas guerras

santas o cruzadas, que durante la Edad Media emprendieron los reinos cristianos

para reconquistar territorios ocupados por los musulmanes.

La justificación de la conquista espiritual también se apoyó

en las Bulas Alejandrinas, nombre con el que se designa al conjunto de

documentos emitidos por el Papa Alejandro VI en 1493, en los que se otorga a la

Corona de Castilla el derecho a conquistar América a cambio de la obligación de

evangelizar a los nativos.

Así como la conquista militar fue un proceso heterogéneo, es

decir, que se produjo de formas distintas según las características del

territorio y la población que se sometían al dominio español, la conquista

espiritual también tuvo variaciones que respondían a las diferencias étnicas,

lingüísticas y culturales de los pueblos evangelizados.

Por algún tiempo, predominó la idea de que los indígenas eran

receptores pasivos del cristianismo, pero hoy se sabe que participaron

activamente en su adopción y en algunos casos se opusieron a la evangelización.

A continuación, observa el siguiente video acerca del proceso

de evangelización en la Nueva España.

EN LA TIERRA COMO EN EL CIELO.

https://www.youtube.com/watch?v=xPDyQK7MtoI

La evangelización no fue una labor sencilla. Muchos indígenas

no querían abandonar sus antiguas deidades y prácticas religiosas. La

resistencia a la adopción del cristianismo se manifestó en dos formas: pasiva y

violentamente.

La primera consistió en continuar las prácticas tradicionales

en la clandestinidad, o bien, huir ante los misioneros. Como explica Robert

Ricard en su obra “La conquista espiritual de México” algunos pueblos indígenas

generaban un vacío en torno a los evangelizadores, es decir, evitaban cualquier

trato escondiéndose o huyendo cuando éstos se acercaban a las comunidades. Otra

táctica de resistencia consistía en mudar el sitio de los pueblos a lugares

remotos, distantes de templos y conventos, a fin de hallarse libres de la

corrección de los religiosos.

Algunas regiones en las que los indígenas mostraron una gran

resistencia a la evangelización fueron la zona mixe en Oaxaca y la mayor parte

de la Sierra de Nayarit, donde los coras, huicholes y tepehuanes fueron

sometidos a la conquista y a la religión cristiana hasta 1722.

Las primeras interacciones entre indígenas y españoles fueron

violentas porque se produjeron a partir del choque de dos culturas. Con la

llegada del occidente al continente americano, se enfrentaron dos formas

completamente distintas de entender el mundo. Los europeos percibían a los

pueblos indígenas desde una perspectiva de superioridad cultural.

El indio americano fue concebido en el imaginario de los

conquistadores como la Otredad, noción utilizada por los especialistas para

hacer referencia al reconocimiento del otro como un individuo diferente, que no

forma parte de la comunidad propia.

La mayoría de las rebeliones indígenas fueron motivadas por

problemas asociados a la tenencia de la tierra y el derecho al agua, así como

por el hartazgo ante los abusos de las autoridades españolas. También

existieron levantamientos propiciados por motivos religiosos, aunque en el

fondo, buscaban una mejoría en las condiciones de vida.

Todas estas rebeliones contra el régimen colonial fueron

combatidas duramente. Una de las más conocidas es la encabezada por Jacinto

Caneck en Yucatán.

La conquista de tierras yucatecas fue sumamente complicada

para los españoles. A Francisco Montejo le llevó tres intentos someter el

noroeste de la península. Por su parte, los mayas yucatecos del sur habían

logrado resistir la conquista hasta las primeras décadas del siglo XVIII,

gracias a que, como había ocurrido en otras regiones, los pueblos huían a

territorios libres del dominio español.

En ese contexto, en 1761, en el pueblo de Cisteil, tuvo lugar

una sublevación indígena liderada por Jacinto Uc, nativo de Campeche, quien

aprovechó sus conocimientos sobre la historia maya para proclamarse rey. Agregó

a su nombre el apelativo Canek, propio del linaje de los gobernantes itzaes.

Los mayas creían que la historia se repetía cíclicamente, por ello, el pueblo

de Cisteil creyó que Canek era el profético rey que pondría fin al dominio

español.

Su movimiento intentó restaurar la cultura maya después de

dos siglos de colonialismo, pero los españoles lograron sofocar la rebelión

antes de que pudiera extenderse más allá del centro de la península.

Para saber qué pasó con Canek y sus seguidores, lee el

siguiente fragmento del texto de Melchor Campos García, titulado “El paganismo

maya como resistencia a la evangelización y colonización española, 1546-1761”,

en el que se recuperan testimonios que relatan el juicio y ejecución del

sublevado indígena.

“El 12 de diciembre de 1761 se dictó sentencia a Jacinto

Canek, fue condenado a ser roto vivo, atenaceado, quemado su cuerpo y

esparcidas sus cenizas por el aire. El lunes 14 amaneció ya dispuesto el

cadalso en que debía cumplirse la sentencia. A las ocho de la mañana, el

gobernador mandó que cuatro piquetes de milicias ocuparan los ángulos de la

plaza.

[…] cuando hubiéronse acomodado el gobernador y su séquito,

fue conducido Jacinto, a quien acompañaban orando en alta voz su confesor y

varios religiosos. Después de las ceremonias de estilo fue atado el potro del

tormento, y ejecutó el verdugo su oficio [...] dándole los primeros golpes de

barra en la cabeza, con cuyo estrago entregó el alma a Jesús Nuestro Redentor.

[…] Posteriormente, “su cuerpo destrozado estuvo expuesto

hasta las dos de la tarde, hora en que fue llevado al campo y arrojado a la hoguera”.

El 16 de diciembre, ocho de los principales rebeldes con los

rostros cubiertos fueron ahorcados y sus extremidades (se exhibieron) en los

parajes públicos de sus propios pueblos”. Por la mañana y tarde de los dos días

siguientes, 102 indios fueron castigados con 200 azotes y cortes de sus orejas

derechas. Pero la represión no concluyó con estos espectáculos, 170 ejecuciones

de pena capital fueron postergadas para después de la semana mayor de 1762.

A los castigos de diciembre de 1761, un testigo afirmó que

“concurrió multitud de plebe, compuesta la mayor parte de los indios a quienes

servirá de escarmiento este espectáculo”.

Ahora, reflexiona en lo siguiente: ¿por qué crees que las

autoridades virreinales impusieron semejante castigo a Canek y los indígenas

mayas sublevados?

Desde el enfoque de la justicia colonial, Canek y sus

seguidores habían cometido algunos de los crímenes más graves: la herejía y la

idolatría. La institución encargada de perseguir estos delitos fue el Tribunal

del Santo Oficio de la Inquisición, el cual, fue establecido en 1571 por orden

del rey de España, Felipe II. Su función era ejercer un control ideológico y

religioso sobre la población, sancionando conductas contrarias a la fe

cristiana.

La Dra. Solange Alberro en su libro “Inquisición y sociedad

en México” 1571-1700, explica que antes de su establecimiento, el Santo Oficio

había tenido en su comienzo una inquisición monástica que funcionó entre 1522 y

1533, llevada a cabo por frailes evangelizadores, y luego otra episcopal que

operó entre 1535 y 1571, llevada a cabo por los obispos.

Los frailes estaban convencidos de que el proceso de

evangelización era una lucha contra la idolatría, por ello, desde los primeros

años de la conquista se efectuaron procesos inquisitoriales. A partir de 1535,

el primer arzobispo de la Nueva España, Fray Juan de Zumárraga, asumió

funciones inquisitoriales, juzgó y procesó a 23 indígenas por blasfemar y

seguir sus antiguas costumbres religiosas.

Uno de los casos más sonados fue el de un noble de Texcoco,

don Carlos Chichimecateuctli, nieto de Nezahualcóyotl, a quien se le acusó de

herejía y fue ejecutado en la hoguera por continuar practicando la religión

prehispánica.

En Oaxaca y Yucatán también se aplicaron castigos como azotes

y tortura contra los indígenas acusados de idolatría. Una vez establecido

oficialmente el Tribunal del Santo Oficio, la Corona expidió un decreto el 30

de diciembre de 1571 en el que se determinó que los indígenas dejaban de pertenecer

al fuero inquisitorial y sólo dependerían en adelante del obispo en cuanto se

refería a moral y a la fe. Esto significó que a la Inquisición se le prohibió

juzgar a los indígenas y por ello, se enfocó en el resto de la población

novohispana.

Contario a lo que suele pensarse, el Tribunal del Santo

Oficio en la Nueva España no condenó a la muerte a cientos de personas. De

acuerdo con la historiadora Consuelo Maquívar, según consta en expedientes del

Archivo General de la Nación, alrededor de 300 personas fueron juzgadas, de las

cuales, 43 fueron ajusticiadas en los tres siglos que duró la Colonia.

Además de la herejía y la idolatría, el Santo Oficio

perseguía la solicitación (pedir favores sexuales durante la confesión), las

prácticas de magia o hechicería y delitos menores, como la blasfemia. También

combatía otras prácticas de culto, como el judaísmo, el calvinismo y el

protestantismo, por lo que se consideraban “idólatras” a los practicantes de

otra religión, y “herejes” a los que tenían ideas políticas y religiosas

contrarias a la iglesia católica.

Otra facultad del Tribunal del Santo Oficio fue la censura de

libros. Se conformaron índices de libros cuya lectura estaba prohibida y se

conminaba a denunciar a quienes los imprimieran, leyeran, poseyeran, prestaran,

vendieran o copiaran.

Observa el siguiente video acerca de los libros prohibidos en

la Nueva España.

LOS LIBROS PROHIBIDOS.

https://www.youtube.com/watch?v=R47OooqMzlc&feature=youtu.be

Antes de finalizar, recapitula los temas abordados.

Ante los abusos cometidos por los españoles, algunos grupos

indígenas optaron por la resistencia, ya fuera pasiva o violenta. Durante los

tres siglos de colonialismo, se produjeron rebeliones indígenas, varias de

ellas tuvieron como escenario a la península de Yucatán. El movimiento

encabezado por Jacinto Canek fue uno entre otros levantamientos armados que se

desataron en la región.

Por otro lado, desde los primeros años de la conquista, las

autoridades religiosas se encargaron de sancionar los actos que infringían las

normas cristianas. Una vez establecido el Santo Oficio, se determinó que los

indígenas no podían ser sujetos de su jurisdicción porque había transcurrido

poco tiempo desde su conversión.

Cuando se presentaba una denuncia ante el Tribunal del Santo

Oficio, éste hacía las averiguaciones pertinentes y dictaba sentencia. Las

condenas variaban según la naturaleza del delito y podían consistir en una

sanción física, económica o moral.

En los casos en que se determinara una ejecución, el Santo

Oficio no la llevaba a cabo directamente, dejaba esta tarea a las autoridades

civiles. La “vergüenza pública” o “sambenito” era un acto que buscaba generar

efectos ejemplares entre la población. Consistía en que el reo debía llevar una

túnica burda y un gorro llamado “capirote” por las calles de la ciudad,

mientras se le azotaba y se pregonaban sus delitos. Finalmente, el 10 de junio

de 1820, tras 296 años de ejercer sus funciones, el Santo Oficio fue abolido en

la Nueva España.

MIÉRCOLES 21 DE ABRIL

LA MEMORIA INDÍGENA

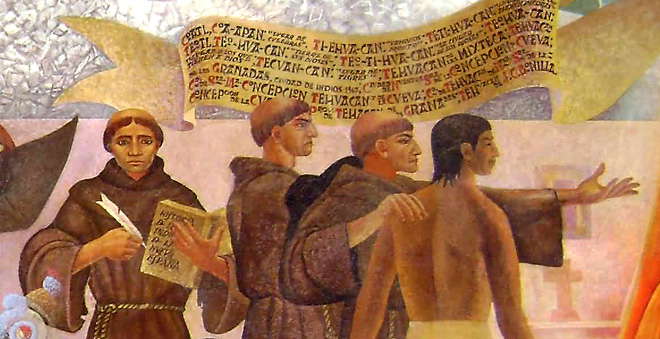

EL PAPEL DE LOS FRAILES

Aprendizaje esperado: Conoce el papel de los frailes en la

recuperación de la memoria indígena.

Fray Bernardino de Sahagún.

Énfasis: Conocer la importancia histórica de la obra de fray

Bernardino de Sahagún.

En esta sesión, estudiarás las motivaciones de quienes

escribieron sobre el pasado prehispánico en el siglo XVI y cómo fue gracias a

su importante labor que actualmente se puede conocer más acerca de las

sociedades mesoamericanas. En especial, profundizarás en la obra escrita por

Fray Bernardino de Sahagún.

Lee el siguiente fragmento de la obra escrita por el propio

fray Bernardino de Sahagún, titulada “Historia general de las cosas de Nueva

España”.

Historia general de las cosas de Nueva España

El médico no puede acertadamente aplicar las medicinas al

enfermo, sin que primero conozca que humor o de que causa procede la

enfermedad; de manera que el buen médico conviene sea docto en el conocimiento

de las medicinas, y en el de las enfermedades, para aplicar conveniblemente a

cada enfermedad la medicina contraria: puesto que los predicadores y

confesores, médicos son de las almas para curar las enfermedades espirituales,

conviene que tengan experiencia de las medicinas y de las enfermedades

espirituales: el predicador, de los vicios de la república, para enderezar

contra ellos su doctrina, y el confesor, para saber preguntar lo que conviene,

y saber entender lo que dijeren tocante a su oficio: conviene mucho sepan lo

necesario para ejercitar sus oficios: ni conviene se descuiden los ministros de

esta conversión, con decir que entre esta gente no hay más pecado de

borracheras, hurto y carnalidad; pues otros muchos pecados hay entre ellos muy

más graves y que tienen gran necesidad de remedio. Los pecados de la idolatría

y ritos idolátricos, y supersticiones idolátricas y agüeros y abusiones y

ceremonias idolátricas, no son aún perdidas del todo.

Para predicar contra

estas cosas, y aun para saber si las hay, es menester saber cómo las usaban en

tiempo de su idolatría, que por falta de no saber esto, en nuestra presencia

hacen muchas cosas idolátricas sin que lo entendamos, y dicen algunos escusándolos,

que son boberías o niñerías, por ignorar la raíz de donde salen, (que es mera

idolatría y los confesores ni se las preguntan, ni piensan que hay tal cosa, ni

sabe el lenguaje para preguntárselos, ni aun los entenderán aunque se lo

digan).

Yo Fray Bernardino de

Sahagún, fraile profeso

del orden de Nuestro Santo Padre San Francisco de la observancia, natural de la

villa de Sahagún en Campos, por mandado del muy reverendo Padre Fray Francisco

Toral, provincial de esta provincia del santo Evangelio, y después obispo de

Campeche y Yucatán, escribí doce libros de las cosas divinas, o por mejor decir

idolátricas y humanas y naturales de esta Nueva España […]

De lo que fueron los tiempos pasados, vemos por experiencia

ahora que son hábiles para todas las artes mecánicas y las ejercitan: son

también hábiles para aprender todas las artes liberales y la santa teología […]

pues no son menos hábiles para nuestro cristianismo, si de él debidamente

fueran cultivados.

Una parte importante de esta evangelización implicó la

destrucción de los templos, esculturas, códices, ritos y el combate

generalizado a las creencias de los pueblos mesoamericanos, las cuales fueron

catalogadas como obras del demonio, con lo que se justificaba su erradicación.

Sin embargo, para mediados del siglo XVI todavía sobrevivían

muchos elementos de las religiones y costumbres prehispánicas, la mayoría de

las veces esto sucedió gracias al desconocimiento que tenían los europeos.

Frente a esta situación, pronto comenzaron a aparecer

propuestas que sostenían la importancia de conocer el pasado indígena a

profundidad, para con ello poder realizar una mejor evangelización y también

poder gobernar de mejor manera a los indígenas. Fue por esto por lo que a lo

largo del siglo XVI algunos religiosos se dieron a la tarea de escribir libros

sobre la cultura y tradiciones de los indígenas en los tiempos anteriores a la

Conquista, siendo el más famoso de ellos fray Bernardino de Sahagún.

Sobre estos esfuerzos versará la sesión, en la cual se

buscará responder a las siguientes preguntas:

¿Cuál fue el papel de los religiosos cristianos en la

conservación de la memoria indígena?

¿Cuál es el valor de la obra de fray Bernardino de Sahagún?

Comienza por la obra más importante de este periodo y de la

cual leíste el prólogo al principio de la sesión. La Historia general de las

cosas de Nueva España, escrita por Bernardino de Sahagún.

La historia comienza en el año de 1499, año en el que nació en España,

Bernardino. Se sabe que acudió a la Universidad de Salamanca, formándose en un

ambiente humanista y fue en esas tierras donde se convirtió en fraile.

En el año de 1529 emprendió el viaje a la Nueva España con la misión de

participar en la evangelización. Este viaje lo marcaría mucho, puesto que en el

mismo barco iban unos nobles nahuas que regresaban de una breve estancia en

España. Es posible imaginar a un joven fray Bernardino de Sahagún aprendiendo

sus primeras palabras nahuas en el barco con aquellos nobles.

Ya en la Nueva España, comenzó su labor evangelizadora, para

lo cual comenzó a aprender náhuatl, lengua que llegaría a conocer muy bien. En el año de 1536 se unió como maestro al colegio de

Santa Cruz de Tlatelolco, una especie de primera universidad donde los

indígenas podían aprender latín, castellano y las artes liberales. Estos

alumnos indígenas serían fundamentales para su obra posterior.

En el año de 1558, Sahagún recibió la encomienda de parte de su

superior, de investigar y escribir sobre las antigüedades mexicanas, con el

objetivo de ayudar a los frailes en su misión de evangelizar a los indígenas.

Todo empezó en el convento de Tepeapulco, en el actual estado de Hidalgo, en

donde reunió entre 10 y 12 ancianos de la localidad que habían sido elegidos

por su comunidad y que eran acreditados como gente conocedora de todo lo

relacionado con la cultura indígena anterior a la conquista. Junto a ellos

Sahagún también consiguió el invaluable apoyo de cuatro indígenas, exalumnos

suyos, del colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, quienes gracias a sus

conocimientos de latín, español y náhuatl podrían servir como traductores del

pensamiento indígena.

Para conocer el lugar donde la obra escrita de Sahagún

comenzó, observa el siguiente video.

Exconvento Tepeapulco. Huellas de la

evangelización.

https://www.youtube.com/watch?v=UPRQErq0u0Y

Después de su estancia en Tepeapulco, Bernardino continuó con

sus investigaciones en Tlatelolco y posteriormente en la Ciudad de México,

siempre entrevistando a gente nahua sobre diversos temas de la vida del México

central antes de la llegada de los españoles. Gracias a todas sus

investigaciones, las cuales duraron varios años, fray Bernardino de Sahagún fue

escribiendo varias versiones hasta que entre los años de 1575 y 1577, terminó

la versión más completa de todas, el conocido como Códice Florentino.

Un elemento fundamental durante la elaboración de esta obra

fue la labor de algunos indígenas quienes fungieron como traductores durante

las entrevistas, como pintores de miniaturas e incluso como coautores, tal es

el caso de Antonio Valenciano, Martín Jacobita, Andrés Leonardo, Alonso

Vegerano y Pedro de San Buenaventura, quienes colaboraron en la escritura de la

obra.

Este importantísimo texto está compuesto por un total de 12

libros en los cuales se abarca una gran cantidad de temas de la cultura nahua

prehispánica. Los temas van desde los calendarios o las deidades, a las

costumbres o la historia de la conquista narrada por los mismos indígenas. Cada

uno de los libros está escrito en dos columnas. A la derecha de cada página se

encuentra el texto escrito en náhuatl y a la izquierda el texto en castellano, además

de una gran y valiosísima cantidad de ilustraciones que sirven para acompañar

los textos.

El códice ya finalizado fue enviado en 1579 a España, por

petición expresa del rey Felipe II, quien una vez que lo recibió, lo dio como

regalo a la familia Medici de Florencia, razón por la cual actualmente se

encuentra en dicha ciudad.

Un elemento que ha sido muy destacado de la labor de Sahagún

y sus ayudantes es la metodología que utilizaron para realizar su texto. Las

entrevistas y cuestionarios que realizaron a los sabios nahuas sobre su antigua

cultura, así como la revisión de los códices antiguos que sobrevivían para ese

momento, le permitieron recuperar una gran cantidad de información, sin duda

muy valiosa, y han llevado a algunos estudiosos a considerarlo uno de los

primeros etnógrafos, es decir, quienes estudian las prácticas culturales de una

comunidad.

Sin embargo, fray Bernardino de Sahagún no fue el primero ni

el único en intentar conocer sobre el pasado y las costumbres de las

poblaciones indígenas. De hecho, en una fecha tan temprana como 1525, se sabe

que desde la Corona española le habían solicitado al licenciado Luis de Ponce

que describiese las provincias y tierras de la Nueva España, así como las

costumbres de los que ahí habitaban para poder gobernarlos mejor.

Por último, se podría mencionar al dominico fray Diego Durán,

quien en 1580, y siguiendo los pasos de todos los que hasta ahora se han

mencionado, se propuso escribir el libro “Historia de las Indias de la Nueva

España e Islas y Tierra de Fuego”, el cual compuso basándose en los códices

antiguos que sobrevivían y los relatos que le contaron los ancianos sobre el

mundo prehispánico durante su labor evangelizadora.

Sobre su labor, el Diccionario biográfico electrónico de la

Real Academia de la Historia dice:

“…supo emplear las informaciones verbales que extrajo de

indígenas ancianos y de personajes que intervinieron en la conquista. Asimismo,

acudió a diferentes y variados relatos, tanto en lengua española como en

náhuatl, que corrían de forma abundante en esos años, y entre ellos destacaban

los códices, muchos de ellos celosamente guardados. Durán solicitaba los

originales a los indios y, junto a ellos, interpretaba sus contenidos”.

Las obras de religiosos como fray Diego de Durán, fray

Toribio Motolinía o fray Bernardino de Sahagún, se sumaron a las de otros

autores que por su labor han sido llamados “cronistas de indias”. A

continuación, observa el siguiente video para conocer más al respecto.

Crónicas de las Indias. Documentos antiguos de la

Biblioteca Nacional de Antropología e Historia.

https://www.youtube.com/watch?v=sGVlnvwPZi4

Como estudiaste al principio de la sesión, las motivaciones

de quienes escribieron sobre el pasado prehispánico no siempre fueron el

conservar la memoria sobre el pasado indígena, fue gracias a su importantísima

labor que actualmente se puede conocer más acerca de las sociedades

mesoamericanas, razón por la cual esos textos tienen un valor incalculable.

De todas ellas, la más importante por su tamaño y por la

información que contiene, es la escrita por fray Bernardino de Sahagún. De

hecho, en el año de 2015, la Unesco declaró la obra de este fraile franciscano

como parte de la Memoria del Mundo.

Has finalizado esta sesión. Si deseas saber más del tema,

puedes consultar tu libro de texto de Historia, de segundo grado.

ACTIVIDAD SEMANA 30

Realiza la lectura de los temas la Conquista Espiritual y responde

con verdadero o falso según corresponda.

1. Evangelizar

significa predicar o dar a conocer la doctrina cristiana del evangelio. _______________

2. La conquista militar

y la explotación de los indios sólo se podía justificar si se planteaban como

medios para llevar a cabo la evangelización._____________

3. La

resistencia a la adopción del cristianismo se manifestó en dos formas: pasiva y

violenta. _______________________

4. La resistencia

pasiva en consistió en continuar las prácticas tradicionales en la

clandestinidad, o bien, huir ante los misioneros. __________________

5. Fray Juan

de Zumárraga, juzgó y procesó a 23 indígenas por blasfemar y seguir sus

antiguas costumbres religiosas.___________________

6. El Tribunal del Santo

Oficio censuraba ciertos libros, se conformaron índices de libros cuya lectura

estaba prohibida y se conminaba a denunciar a quienes los imprimieran, leyeran,

poseyeran, prestaran, vendieran o copiaran. _____________

7.Las sanciones del Tribunal del Santo

Oficio consistían en una sanción física, económica o moral y ejecución.

_____________________

8. Fray Bernardino de

Sahagún, escribió la obra titulada “Historia general de las cosas de Nueva

España”._________________

9. Fray Bernardino de

Sahagún fue el primero y el único en

intentar conocer sobre el pasado y las costumbres de las poblaciones indígenas.___________________

10.

La obra escrita por fray Bernardino de Sahagún fue declarada en el 2015, por la Unesco como parte de la Memoria del Mundo.___________________

Recuerda realizar solo una entrega semanal antes del JUEVES 29 de abril.

Las actividades de cada semana se comparten los días viernes.

Comentarios

Publicar un comentario